|

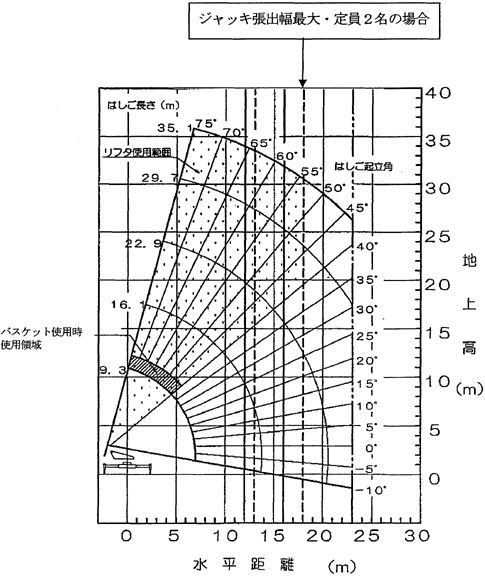

���z���̍���

|

�ۗL����

|

|

30���[�g������

|

3���[�g���ȏ�15���[�g������

|

|

30���[�g���ȏ�33���[�g������

|

3���[�g���ȏ�13���[�g������

|

|

33���[�g���ȏ�

|

4���[�g���ȏ�12���[�g������

|

|

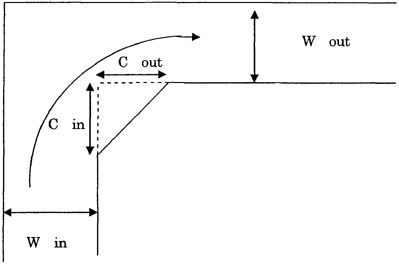

���H��(m)

|

���ݐ�(m)

|

||

|

�i���H

W�@in

|

�ޏo�H

W�@out

|

�i���H

C�@in

|

�ޏo�H

C�@out

|

|

4

|

4

|

4.5

|

9.7

|

|

5

|

3.8

|

5.7

|

|

|

6

|

2.6

|

2.6

|

|

|

7

|

1.7

|

1.5

|

|

|

8

|

0.2

|

0.8

|

|

|

9

|

0

|

0

|

|

|

5

|

4

|

3.4

|

8.6

|

|

5

|

1.5

|

4.8

|

|

|

6

|

0.4

|

1.7

|

|

|

7

|

0.5

|

0.1

|

|

|

8

|

0

|

0

|

|

|

6

|

4

|

2.7

|

8.8

|

|

5

|

1.9

|

3.8

|

|

|

6

|

0.9

|

0.9

|

|

|

7

|

0

|

0

|

|

|

7

|

4

|

2.4

|

7.8

|

|

5

|

1.5

|

2.5

|

|

|

6

|

0.5

|

0.1

|

|

|

7

|

0

|

0

|

|

(�\)

���h�{���c��

|

�N�@�@���@�@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�l ���c�\���ҁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �Z���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �@�}���쑾�ɕ{���h�g�����h�{���J���s�ד��ɔ������h�{�݂Ɋւ���v�j�Ɋ�Â����L�̂Ƃ��苦�c���܂��B �L |

|||||

|

�{�s���̏ꏊ |

�@ |

||||

|

�J�����Ƃ̊T�v |

�@ |

||||

|

�{�s���̖��� |

�@ |

||||

|

�{�s���̖ʐ� |

m 2 |

�\��p�r |

�@ |

||

|

�����c���e |

�@(�@�@)���h���� �@�@�ݒu�@�@�h�ΐ���(�@�@)t(�@�@)��E(�@�@)t(�@�@)�� �@�@�@�@�@�@�@���ΐ��@(�@�@)mm(�@�@)��E(�@�@)mm(�@�@)�� �@�@�ېݒu�@�k���R�F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l �@�@�W���y�ѕW���@�@�@�ݒu�E�ېݒu �@�@�A��(���n�@���ȊǗ�) |

||||

|

�@(�@�@)���h�����p��n �@�@�ݒu�@�@(�@�@)��(�@�@)�ӏ��E(�@�@)��(�@�@)�ӏ� �@�@�ېݒu �@�@�k���R�F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l �@�@�W���y�ѕW���@�@�ݒu�E�ېݒu |

|||||

|

���l |

�@ |

||||

|

�����c�m�F�� |

�@ |

����t�� |

|||

|

�@ |

|||||

(��)

�{�ݍ\������

|

���h�����{�݂̍\���� |

�h�ΐ��� |

�ݒu�ꏊ�̈ʒu�ʁ@�@���H�E��n�E���ԏ� �\���@����ł��E���i�@�@�@�@�^���@�T�^�E�U�^�E�V�^ ���݁@�n�����E���n���� ��Չd�@(�@�@�@)t�^m 2 �@�@�@�@���k���x(�@�@�@)kg�^cm 2 |

||

|

�e�ʁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�@�@)m 3 �����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�@�@)m�~(�@�@)m �����X���u�܂ł̍����@�@�@�@�@�@�@�@�@(�@�@)m �[���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�@�@)m �z�Ǔ����E�̒��a�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�@�@)m ��݃s�b�g��ӂ̒����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�@�@)m ��݃s�b�g�[���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�@�@)m |

||||

|

�S�̎�ށ@�@�@�@�@SD295�ESD345 �S�؏d�ʁ@�@�@(�@�@�@)kg�E�S�؊Ԋu�@(�@�@)cm �S���Ԃ����(�@�@�@)cm�E�O���@�@�@(�@�@)cm ���ʌ�(�@�@)cm�E�V��(�@�@)cm�E���(�@�@)cm �h�������^��(�@�@)mm�@�@�^���b�v�Ԋu�@(�@�@)cm |

||||

|

���i�̉�Ж� ���i�̔F��ԍ� |

||||

|

�̐����@�ݒu�E�ېݒu�@�@�n�Ֆʍ�(�@�@�@)m(�@�@)�ӏ� |

||||

|

���ΐ� |

�ݒu�ꏊ�̈ʒu�ʁ@�@�@�ԓ��E���� �{�b�N�X�̍\�� �W�̍\�� ��t�z�nj��a�@�@(�@�@�@)mm |

|||

|

�v�[�� |

�����nj��a�@�@�@�@�@�@�@�@(�@�@)mm �z�Ǔ����E�̑傫���@�@�@��(�@�@)cm�~�c(�@�@)cm �̐����̐��� |

|||

|

���h�����p��n |

�i���H�����@(�@�@)m�@�@�@�@�@�@�@�ޏo�H�����@(�@�@)m ��n���猚�z���܂ł̋����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�@�@)m �n�Վx�����x�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�@�@)�g���d ��n�̍L���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����(�@�@)m�~��(�@�@)m |

|||

|

�����̎�� |

�@ |

|||

|

�s�s�v��̋��� |

(�@)�s�s�v��s�X����� (�@)�s�s�v��s�X��������� (�@)�s�s�v����O |

�p�r�n�� |

�@ |

|

|

�X��� |

�s�X�n�E���s�X�n |

|||

|

�p�n�A���y�ъǗ��ӔC |

(�@)���ȊǗ��@�\�� (�@)�y�n��t(���n)�\��@�@�@�@(�@)�{�݊�t(���n)�\�� |

|||

|

�v�ҏZ���E���� |

TEL�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|||

|

�H�������ҏZ���E���� |

TEL�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|||

���l�@1�@���̗p���̑傫���́A���{�H�ƋK�iA4�Ƃ���B

�@�@�@2�@�t�ߌ���}(2,500����1)�A�z�u�}�A�K�v�ɂ�蕽�ʐ}�A�\���}�A�z�ؐ}���̊W�}����Y�t���邱�ƁB

�@�@�@3�@���́A�L�����Ȃ����ƁB

(�\)

�J���s�ד��Ɋւ���R������

|

�{�s���̏ꏊ |

�@ |

||||||||

|

�J���s�ד��̖��� |

�@ |

�{�s���̖ʐ� |

m 2 |

||||||

|

�K�p |

���h�����{�� |

1�@3,000m 2 �ȏ� 2�@1,000m 2 �ȏ� �@3,000m 2 ���� |

40t���� |

�� |

|||||

|

20t���� |

�� |

||||||||

|

���ΐ� |

�� |

||||||||

|

���h�����p��n |

1�@3�K�ȏ�(�{�s���ʐ�1,000m 2 �ȏ�) 2�@3�K�ȏ�(���z�s��) |

||||||||

|

�K�p���O |

���h�����{�� |

1�@�L���ȏ��h�����ɂ���� �@�u�s�X�n�E���s�X�n�v �@�@�ߗ��ƒn��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a100m�ȓ� �@�A���ƒn��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a100m�ȓ� �@�B�H�ƒn��A�H�Ɛ�p�n��@�@�@�@�@���a100m�ȓ� �@�C��L�ȊO�̒n��@�@�@�@�@�@�@�@�@���a120m�ȓ� �@�u�s�X�n�E���s�X�n�ȊO�v �@�D���w��n��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a140m�ȓ� 2�@���z���̉����ʐς�100m 2 ���� |

|||||||

|

���h�����p��n |

1�@�ߕʕ\��1(5)�����œ�������m��(�����͏㉺���쎮) 2�@����6m�ȏ�̓��H�ɖʂ��A�L������͈͈ȓ� 3�@�ߕʕ\��1(5)�����ȊO��2�o�H�m�� |

||||||||

|

���h�����{�� |

�h�ΐ��� |

�`�� |

��w���A�L�W�L�ꎮ�̒n���� |

�@ |

|||||

|

���� |

�n�Ֆʉ��@4.5m�ȉ�(��݃s�b�g�����B) |

�@ |

|||||||

|

�搅���� |

���[�@0.5m�ȏ� |

�@ |

|||||||

|

�z�Ǔ����E |

�n�㍂1m�ȉ��Ń|���v�Ԃ̋z���\�Ȕ͈� |

�@ |

|||||||

|

20t�|1�@�@40t�E60t�|2�@�@100t�|3�ӏ��ȏ� �ی`�@���a60cm�ȏ�(�ʐ}��3) |

�@ |

||||||||

|

�������S�� |

�ʐ}��4 |

�@ |

|||||||

(��)

|

���h���� |

�h�ΐ��� |

�̐��� |

�n�Ֆʍ��@�@0.5m�ȏ�1m�ȉ� 20t�|1�@�@�@40t�E60t�|2�@�@�@100t�|3�ӏ��ȏ� |

�@ |

|

|

�W���E�W�� |

�ʐ}��1�@�@�ʐ}��2 |

�@ |

|||

|

��݃s�b�g |

�z�Ǔ����E�̐^���@�@��Ӗ��͒��a60cm�ȏ� �[��50cm�ȏ� |

�@ |

|||

|

�e�ʌv�Z |

��݃s�b�g�A�A�����ǁA�z�Ǔ����E�������B |

�@ |

|||

|

��ډd |

�T�^�̏ꍇ�@�@�@1t�^m 2 �U�E�V�^�̏ꍇ�@t�|14t�`t�|25�d |

�@ |

|||

|

���k���x |

20t�|180kg�^cm 2 �@40t�E60t�|240kg�^cm 2 �@���i�|300kg�^cm 2 |

�@ |

|||

|

�z�� |

�@SD295�@�@SD345�@�@�@�@���a13mm�ȏ�ٌ̈`�S�� |

�@ |

|||

|

�T�^�s�b�`40cm�ȉ� �@1,600kg�ȏ� |

�U�^�s�b�`30cm�ȉ� �@2,000kg�ȏ� |

�@ |

|||

|

780kg�ȏ�(20t) |

�@ |

||||

|

���Ԃ� |

����3cm�ȏ�@�@�O��5cm�ȏ� |

�@ |

|||

|

��̌� |

�T�^20cm�ȏ� |

�U�^25cm�ȏ� |

�@ |

||

|

�h�������^�� |

20mm�ȏ� |

�@ |

|||

|

�^���b�v |

35cm�Ԋu |

�@ |

|||

|

���p�� |

�����Ƀn���`��݂���ꍇ�̓n���`�ؔz�� |

�@ |

|||

|

���r�� |

�@ |

�@ |

|||

|

���ΐ� |

1�@�n���� |

�@ |

|||

|

2�@�P�����َ� |

�@ |

||||

|

3�@�X�p�t��(�X�p�̊p����2����3m�̈ʒu) |

�@ |

||||

|

4�@������̎ԓ��ɋ߂��ʒu |

�@ |

||||

|

5�@�H�[���炨���ނ�1m�̈ʒu |

�@ |

||||

|

�v�[�� |

1�@�z�Ǔ����E���͏��h�p�̐����ݒu |

�@ |

|||

|

2�@�����nj��a100mm�ȏ�@�@�z�ǐڑ�������a75mm |

�@ |

||||

|

3�@�z�Ǔ����E60cm�~60cm�ȏ� |

�@ |

||||

|

���h������n |

�W���E�W�� |

�ʐ}��5 |

�@ |

||

|

��ډd |

20t�ȏ� |

�@ |

|||

|

��n�ʐ� |

��6m�~12m |

�@ |

|||

|

�O�ǖʂ���̋����@�@�@�ʕ\��1 |

�@ |

||||

|

��� |

�x��ƂȂ�H�앨�� |

�@ |

|||

|

�i���H |

�ʕ\��2 |

�@ |

|||

|

���� |

(5)�����@�@�@�@�㉺���쎮 (5)�����ȊO�@�@2�o�H�m��(���ʊK�i���͔����) |

�@ |

|||

|

���l |

�@ |

||||

�@�@���c�����������Ƃ��m�F����B

�@

�@

�@�@�@�@�@�N�@�@���@�@���@�@�@�@�@���c��@�@�@�@�@��

�@�}���쑾�ɕ{���h�g�����h�{�����h��

|

���h�{�ݍH�������͏o�� �N�@�@���@�@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�l �͏o�ҁ@�@�Z���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �@���L�̂Ƃ���A�J���s�ד��ɔ������h�{�݂̐ݒu�H�����������܂����̂œ͂��o�܂��B �L |

||||

|

�ݒu�� |

�Z�� |

�@ |

||

|

���� |

�@ |

|||

|

�{�s���̏ꏊ |

�@ |

|||

|

�{�s���̖��� |

�@ |

|||

|

���c�����y�єԍ� |

�@ |

|||

|

���h�{�݂̎�ށE�� |

�@ |

|||

|

�R���������� |

�@ |

|||

|

������������ |

�@ |

|||

|

���o�ߗ� |

�@ |

����t�� |

�@ |

|

���l

�@1�@���̗p���̑傫���́A���{�H�ƋK�iA4�Ƃ���B

�@2�@�t�ߌ���}�E�z�u�}�E�{�ݍ\���}�E�ʐ^��Y�t���邱�ƁB

�@3�@���́A�L�����Ȃ����ƁB

|

���h�{�݊��������� |

||

|

�ݒu�� |

�Z�� |

�@ |

|

���� |

�@ |

|

|

�{�s�ꏊ |

�@ |

|

|

���c�����y�єԍ� |

�@ |

|

|

���h�{�݂̎�� |

�@ |

|

|

�H�������������� |

�@ |

|

|

�o�ߑ[�u�y�ь������̈ӌ� |

||

|

���h�{�����Ϗ� ��@�@�@�@�@�� �N�@�@���@�@�� ���h���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �@���L�̏��h�{�݂́A�}���쑾�ɕ{���h�g�����h�{���J���s�ד��ɔ������h�{�݂Ɋւ���v�j�̋Z�p��̊�ɓK�����Ă��邱�Ƃ��ؖ�����B �L |

||||||

|

�@ |

�\���� |

�Z�� |

�@ |

�@ |

||

|

���� |

�@ |

|||||

|

�{�s�ꏊ |

�@ |

|||||

|

�{�s��於�� |

�@ |

|||||

|

�{�s�ʐ� |

�@ |

�p�r |

�@ |

|||

|

���h�{�݂̎�ޓ� |

���h�����{�݁@�@�@�@�@����a�@�@�@�@m �@�@�h�ΐ����@�@�@�@�@�\���@�@�@�@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�e�ʁ@�@�@�@�@�@�@�@�g�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�^���@�@�@�@�@�@�@�@�^ �@�@���ΐ��@�@�@�@�@���a�@�@�@mm�@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@mm�@�@�@�@�@�� |

|||||

|

���h�����p��n |

||||||

|

�����N���� |

�@ |

|||||

|

�������E���� |

�@ |

|||||

|

�@ |

||||||

|

���������s�����ו� |

||

|

�ݒu�� |

�Z�� |

�@ |

|

���� |

�@ |

|

|

�{�s�ꏊ |

�@ |

|

|

���c�����y�єԍ� |

�@ |

|

|

�s�����h�{�݂̎�� |

�@ |

|

|

�H�������������� |

�@ |

|

|

�o�ߑ[�u�y�ь������̈ӌ� |

||

|

�J�����O�R����ʕ� �N�@�@���@�@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�l �E�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �@ �@ �@ �@ �@�W�L�̂��Ƃɂ��āA���L�̂Ƃ���������܂��B �L |

|||

|

���O�R������� |

�@�@�@�@�@�N�@�@���@�@���@�@���@�@������@�@���@�@���܂� |

||

|

���O�R����ꏊ |

�@ |

||

|

�o�Ȏ� |

�@ |

||

|

�����n���� |

�@ |

�p�r |

�@ |

|

�{�s�ꏊ�E�ʐ� |

m 2 |

||

|

�{�� |

TEL�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

||

|

�v�ƎҖ� |

�S���ҁ@�@�@�@�@TEL�@�@�@�@�@�@�@�@ |

||

|

�{�s�ƎҖ� |

�S���ҁ@�@�@�@�@TEL�@�@�@�@�@�@�@�@ |

||

|

�����H���v�� |

�@�@�@�@�N�@�@�@�@�������H�@�@�@�@�N�@�@�@�@���������\�� |

||

|

�w������ |

|||

�J�����c�ԍ���

|

���c�N���� |

���c�ԍ� |

�J���ꏊ |

���̓� |

�\���� |

��t�� |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�����ϔԍ���

|

�����N���� |

�����ԍ� |

���c�N���� |

���c�ԍ� |

�J���ꏊ�y�і��� |

�\���� |

���� |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�N�@�@���@�@��

���c�ԍ��@��@�@�@�@�@��

���h�����{�ݏ��n(��t)���c��

�h�ΐ���

|

���ݒn |

�@ |

||

|

�n�� |

�n�� |

���L�� |

|

|

�@ |

�@ |

�@ |

|

���ΐ�

|

� |

���a |

�z�ǂ̒��� |

���L�� |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@�@�@�y�n

�@��L�̎{�݂��A���h�����{�݂Ƃ��Ė����ɂāA�@�@�@�@�@�@�@�s�ɏ��n(��t)���邱�Ƃ����܂��B

�@�Ȃ��A���c��͂��݂₩�Ɂ@�@�@�@�@�s�@�@�@�@�@�ۂƋ��c�����n(��t)�Ɋւ���葱���\�����������܂��B

�@�@���c�l�@�@ �Z���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@(���n��)�@�@�@�@�@ �����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�N�@�@���@�@���@�@

���c�ԍ��@��@�@�@�@�@���@�@

�@

���h�����{�݊Ǘ����c��

|

���ݒn |

�@ |

|

�{�ݖ� |

�@ |

|

�e�� |

�@ |

|

���a |

�@ |

|

� |

�@ |

|

�z�ǂ̒��� |

�@ |

�@��L�́A���h�����{�݂̊Ǘ��ɂ��ẮA���L���c�����̂Ƃ���Ǘ����܂��B

�L

1�@�R���A�������{�݂Ɉُ킪����ꍇ�́A�������ɉ��C�A���P�������܂��B

2�@�W�������V���������ꍇ�͉��P�������܂��B

3�@�w����h�����Ƃ��āA�펞�g�p�\�ȏ�Ԃňێ��A�Ǘ����܂��B

�@���c�l�@�@ �Z���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@(�Ǘ��ґ�)�@ �����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@(�W��)

�@(�W��)

�@(�z�Ǔ����E�W)

�@(�����������S��)

�@(���h�����p��n)